J’ai commencé à l’écrire alors que j’avais atteint ma

majorité. En soi, il n’y a aucun lien à faire entre ces deux événements ;

c’est juste qu’à cette époque, on venait de me filer une splendide machine à

écrire électrique et que probablement, l’idée de signer la fin d’une ère passée

à m’écraser l’index, le majeurs et le pouce sur les touches mécaniques de mon

antédiluvienne Olivetti m’a particulièrement motivé : peut-être, en

arrêtant de devoir décoincer les barres de frappe tous les dix mots, j’allais pouvoir

enfin ne me concentrer que sur l’écriture sans que le résultat ne se résume à

un étagement de lignes biscornues sur lesquelles pas une lettre n’a la même

densité que la suivante ?

J’ai commencé à l’écrire alors que j’avais atteint ma

majorité. En soi, il n’y a aucun lien à faire entre ces deux événements ;

c’est juste qu’à cette époque, on venait de me filer une splendide machine à

écrire électrique et que probablement, l’idée de signer la fin d’une ère passée

à m’écraser l’index, le majeurs et le pouce sur les touches mécaniques de mon

antédiluvienne Olivetti m’a particulièrement motivé : peut-être, en

arrêtant de devoir décoincer les barres de frappe tous les dix mots, j’allais pouvoir

enfin ne me concentrer que sur l’écriture sans que le résultat ne se résume à

un étagement de lignes biscornues sur lesquelles pas une lettre n’a la même

densité que la suivante ?Ceci dit, comme j’avais des velléités de graphiste, j’ai décidé très stupidement d’opter pour un format A5, ce qui donnait à mon tapuscrit, pensais-je, une sorte de touche « éditeur ». Bon, en matière de format A5, je me contentai de plier des feuilles standard en deux, qui formaient ainsi des sortes de cahiers de 4 pages successives que j’envisageais de ligoter entre eux à l’aide de petites ficelles pour aboutir, au final, à un « ouvrage relié ». Je n’avais bêtement pas anticipé que la pression monterait jusqu’à atteindre un climax à chaque dernière « page » de chaque cahier, chaque faute de frappe, couac ou mauvais engagement de feuille mettant en péril les trois feuillets précédents : ce que je venais de gagner en aisance avec l’électrique, je le perdis avec mon judicieux « système A5 ».

Trois ans plus tard, mon tapuscrit

presque achevé, je suis obligé de marquer une pause parce que je pars dans

l’Est chanter des chansons entraînantes avec de nouveaux camarades : nous

sommes habillés pareil, nous marchons dans la neige à la queue-leu-leu, nous

buvons beaucoup de boisson gazeuse et occasionnellement, nous tirons des balles

de 5,56 mm dans des troncs d’arbres. Ayant fini par me lasser (oui, on arrive

parfois à se lasser des choses les plus sympathiques), je quitte mes amis de la

forêt pour rejoindre d’autres nouveaux amis qui passent la plupart de leur

temps dans un bunker. Nous y sommes tous habillés pareil, nous marchons dans

des couloirs étroits en baissant la tête, nous buvons beaucoup de boisson

gazeuse et occasionnellement, nous tirons des balles de 9 mm sous de grands

hangars, d’autres de 7,62 mm ou de 12,7 mm depuis des camions, on jette aussi

de gros pétards le plus loin possible, bref, on s’occupe. Des fois, on se

bagarre un peu aussi. Mais de temps en temps, je peux rester assis dans un

petit bureau sans fenêtre équipé… d’une machine à écrire électrique.

Chouette : je parviens à finir mon tapuscrit. Sauf que toute cette vie au

grand air, puis sans plus d’air du tout, ça m’a donné des idées. Alors, je

recommence depuis le début. Ce sera la première fois (mais hélas, pas la

dernière) : je décide notamment, par pure coquetterie, de brouiller les

pistes en mélangeant la chronologie du récit. Me voilà à la tête d’un labeur ayant

pour but de « fouetter la lecture » en rajoutant des chapitres de

transition qui devront maintenir une force rythmique essentielle à ce nouvel

ordonnancement.

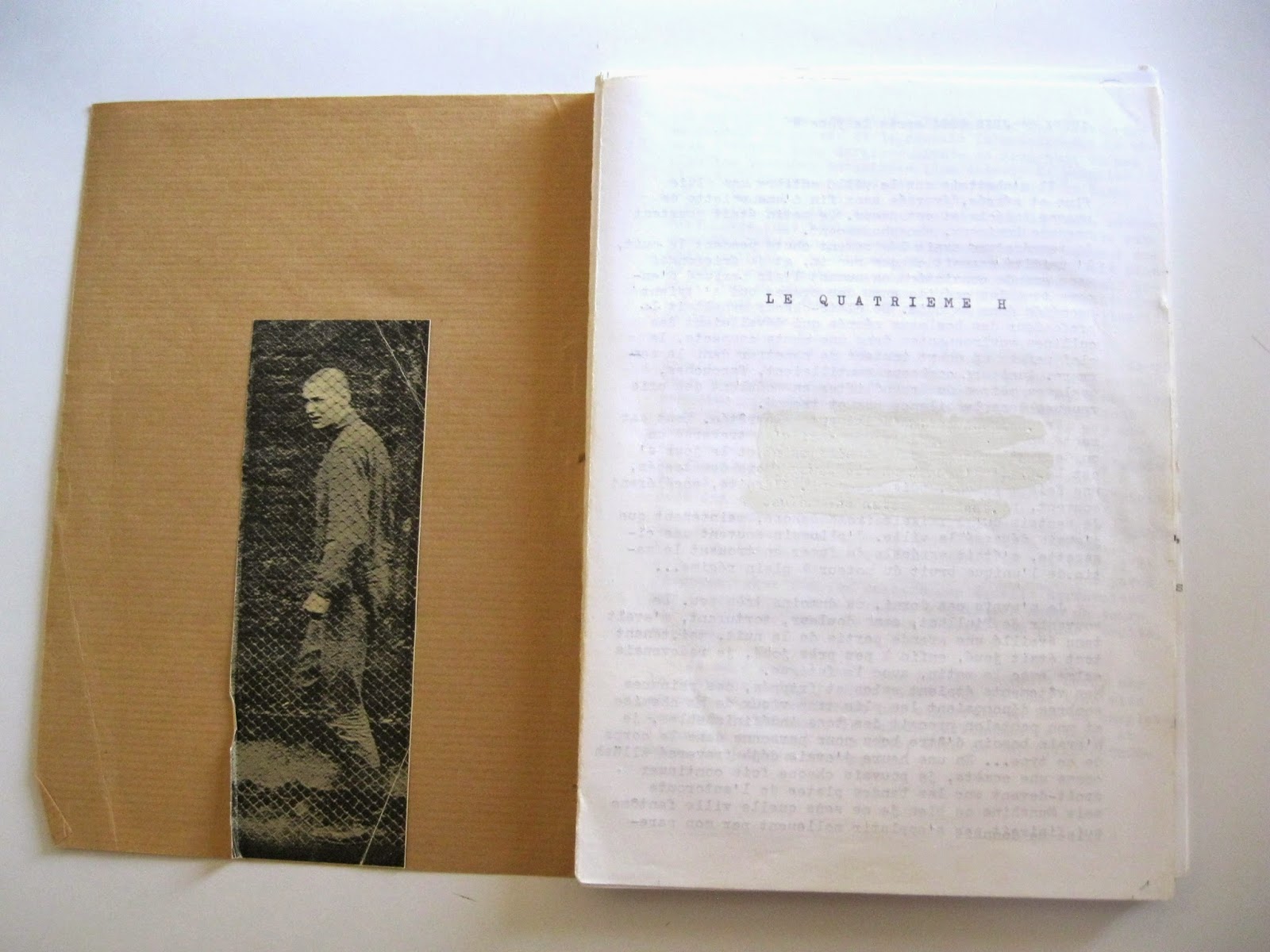

Quand je quitte tous ces camarades avec une splendide

médaille autour du cou, une obligation théorique de revenir près du bunker tous

les cinq ans et un petit carton bleu qui précise qu’en cas de guerre, en ma

qualité de chef (si si…) il faudra que je retourne tout de suite dans la forêt

avec mes anciens camarades de forêt du début, mon tapuscrit est fini : relié

avec ses petites ficelles, enchâssé dans un superbe étui en carton fabriqué

main et orné d’une jaquette sur-collée de photos qui en jettent. Bref, une

sorte de vrai livre de 100 pages précisément. Sauf que c’est un modèle unique.

Quand je le reprends en main aujourd’hui, j’ai l’impression de manipuler une

relique.

Ensuite, ce seront les avancées

technologiques qui traceront la destinée de cette mouture initiale du 4ème

H parce qu’elles aboutissent systématiquement au même résultat :

quand une année plus tard je me décide à re-saisir cet ouvrage dans

l’excitation de l’achat d’un MacIntosh de modèle « Classic », le

recul me fait réaliser que le texte est un peu obscur et que quelques

explications ne seront pas de trop. Je remodifie donc le texte pour la seconde

fois, cette fois en profondeur : après avoir découpé chaque feuillet des

fameux « cahiers » pour remettre les chapitres en ordre chronologique,

je me mets à ajouter des photos, des légendes et des dessins, et j’étoffe lourdement le propos

en créant des « univers dans l’univers ». Le travail est harassant et

sans le savoir, je viens de mettre les doigts dans le terrible engrenage du

numérique qui, cumulé à mon insatisfaction maladive, déclare l’ouverture d’une

nouvelle ère en termes de méthodologie d’écriture : l’éternel inachevé.

Au départ, c’est fascinant : pouvoir revenir en un

simple « clic » sur un mot, une phrase, effacer des paragraphes

entiers, les déplacer à l’intérieur du texte, essayer des possibilités

rythmiques et y revenir dessus est une forme de liberté d’écriture inespérée,

qui devient une sorte d’ivresse, puis me rend fou : là où le poids d’un

mot ou d’une phrase avait toujours eu à se jouer dans ma tête avant

d’apparaître « gravé » sur papier, voilà que l’informatique offre,

avec toutes ses libertés de travail, un cadeau empoisonné : le texte

devient « virtuel », et ne peut finalement jamais aboutir à une forme

définitive. (Cet aspect-là du numérique s’est d’ailleurs imposé partout :

photographies jetables déclenchées à l’infini et supprimées à l’envie,

conversations téléphoniques inutiles et chronophages, abandon massif des

capacités mémorielles, distillation et paupérisation de toutes les formes

d’arts : le numérique est la véritable boîte de Pandore du XXème siècle.

Allumez un ordinateur au milieu des années 90, et attendez que les fléaux

s’abattent sur votre cortex.)

Le 4ème H devient

lentement autre chose à l’intérieur de mon Mac Intosh. D’un petit essai à

caractère surréaliste mâtiné de (pas terrible) philosophie anticipative, il

évolue en un hybride fourmillant de références, de tentatives et de

théoricismes décousus, une sorte de proto-roman dystopique. Le piège se

referme : en tentant d’expliquer ce qui ne devait pas l’être, les

incohérences s’enchaînent les unes aux autres, appelant elles-mêmes d’autres

explications, qui génèrent elles-mêmes de nouvelles idées à apporter. Le récit

se complexifie grandement, de nouveaux personnages font leur apparition qui,

pour des raisons de cohérence, obligent à remodifier en permanence les

chapitres apparemment clos.

L’achat du modèle de Mac Intosh

suivant, le célèbre LC II avec son disque dur « pizza box », entérine

le phénomène : la disquette contenant la version réadaptée sur

« Classic » dévoile un fichier

au contenu passablement boiteux : Le 4ème H a gagné une lourde

centaine de pages, mais a perdu le

charme du tapuscrit sans parvenir à lui opposer une fluidité ni une tension

suffisantes à ma satisfaction. Je recommence, déterminé à venir à bout de tous

les chantiers lancés naïvement dans la version précédente. En 2001, une

première version de ce qui deviendra la « forme finale » est

achevée : le roman se divise désormais en tomes, grâce auxquels je pense

avoir réussi à surmonter les incohérences nées de la deuxième réécriture en

ayant scindé le récit en trois thèmes, trois ambiances et trois rythmes

différents. J’ai en main un projet de roman/saga de bon augure…

C’est le moment que mon entourage choisit pour

m’acheter mon premier ordinateur « portable » : un Toshiba

Satellite. J’entame avec cet objet manufacturé une relation fusionnelle

augurant du XXIème siècle à venir, qui passe, forcément, par une quatrième

réécriture du 4ème H : je constate, amer mais néanmoins motivé,

que diviser un écrit en trois volumes entraîne la nécessité que chaque volume

soit intrinsèquement riche, cohérent et palpitant, ce qui n’est objectivement

pas le cas. Ceci dit, j’entame cette nouvelle mouture alors que je m’enfonce

corps et âme dans l’univers de la musique : ma vie se met à devenir une

succession de journées administratives pénibles suivies de nuits de bruits, de

fureurs, d’ivresses et de décibels. Peu de place pour le calme, la

concentration et le temps nécessaire à ce type de projet. Après deux vaines

tentatives, j’abandonne Le Quatrième H dans le disque dur de mon objet fétiche.

J’ai beau me doter d’un Sony Vaio

blanc immaculé (avec lequel j’écris d’ailleurs encore ces lignes), et

transbahuter une fois de plus l’ouvrage en friche à l’intérieur, rien n’y fait.

Les versions successives de 2005 à 2008, que je ne compte plus, s’engluent dans

des modifications stériles, des abandons stupides et des redondances qui ne

sont plus maîtrisables. Les dizaines de micro-univers, les entrelacs de

personnages et de temporalités, les intrigues, l’ambition stylistique, rien ne

va plus : le travail me paraît insurmontable. Déçu, je me mets, à la

place, à écrire des chansons : l’écriture de paroles supplante mon roman-fleuve

boueux tout en légèreté… et en pragmatisme.

Il faut attendre une réaction

épidermique à cette interminable décennie de bruits, de fureurs et de nuits

pour qu’un profond processus de décroissance me conduise à ré-inventer mon

quotidien : je reprends du temps sur le temps, et fatalement, retrouve mon

si cher 4ème H assez embouti, mais toujours aussi à mon goût. Alors

je m’y remets.

Je noircis des centaines de nouvelles pages, je me

replonge dans des recherches ardues, je me documente, je lis, je transcris,

j’annote, je repère, j’ordonnance, une dernière fois. Et cette fois encore,

j’échoue. Près du but, mais j’échoue. La tâche est devenue trop vaste,

l’ambition démesurée, et mes exigences, difficilement satisfaites. Plus ou

moins par désœuvrement, j’ouvre alors un Blog fourre-tout, « La Petite

M. », et dans la foulée, je quitte mon travail.

Il y a quelques mois enfin, je

suis mis en contact avec Philippe Hauer des éditions Vanloo par le biais du

brillantissime Oh! Tiger Mountain que j’ai eu la chance de compter un temps

parmi mes amis. Je me résous à lui envoyer deux manuscrits : une

compilation de dialogues dadaïstes parus sur mon blog… et le manuscrit inachevé

du Quatrième H.

Les « Egodialogues » sont depuis parus dans

la collection "Chroniques" des éditions VanLoo.

Mais dès lors aussi, parce que Philippe Hauer m’y

pousse, le terrassant labeur reprend, augurant cette fois de l’émergence

définitive d’une œuvre ayant monopolisé pas moins de vingt-cinq ans de vie, et

d’inspiration, sur un même sujet : la fascination pour ce que l’homme a de

gargouillant et de médiocre, sans jamais omettre d’éclairer ses errances

d’éclairs célestes traversant furtivement une vision fantomatique de l’avenir.

Tenez-vous prêts, amis lecteurs. « La Règle

Primitive », le premier tome de la saga « Le Quatrième H », est

prévue pour début 2015.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire